La Nouvelle Newsletter à Siébert, cinquième livraison

Au menu : Du minimalisme roumain, des imbéciles qui choisissent la fiction, Hendrix, la Paimpolaise et Céline, des bouquins relous, des bouquins géniaux, etc.

Et vlan, c’est tipar pour le cinquième épisode de La Nouvelle Newsletter à Siébert – cette fois-ci, en direct de Bucarest ! Il ne m’a pas fallu plus de quarante-huit heures pour tomber amoureux de cette ville et décider d’y rester bien plus longtemps que les trois mois prévus au départ.

Histoire de poursuivre dans l’ambiance roumaine, je vous propose de lire cette newsletter en écoutant Cumpana Portii, d’Octavian Nemescu et Fernando Grillo. Alors là, on est dans le minimalisme pur et dur, c’est prenant, immersif, dense, magnifique. À écouter ici :

Comme je le disais ce matin à la personne de l’Institut français à qui j’expliquais mon projet, Mertvecgorod présente tant de points communs avec Bucarest que c’en est troublant. Et, foutre ! que cette ville est belle ! J’aurais pu m’y pointer voici lurette, en fait, à Bucarest, mais j’ai toujours agi avec dix ans de retard. J’ai baisé pour la première fois à plus de vingt ans, j’ai publié mon premier roman à plus de trente, j’ai commencé à vivre de l’écriture passé les quarante et maintenant que j’en ai cinquante je mets enfin à exécution mon désir de quitter la France, désir qui me taraude depuis une décennie. Mais c’est bien, de prendre le temps, ça permet de poser les choix, de comprendre ce qu’est réellement la liberté.

La liberté consiste à déterminer à quoi on renonce.

Être libre revient à effectuer des choix.

Effectuer des choix revient à exclure des possibilités.

Plus on exclut de possibilités, plus on se concentre sur celles qui restent.

Donc, plus on exclut de possibilités, plus on est libre.

Donc, la plus grande liberté possible consiste à tout exclure sauf un élément, un seule élément.

L’existence alors devient simple : il ne reste plus qu’à affronter les conséquences de cet ultime choix, l’une après l’autre, tranquillement.

Certains imbéciles choisissent le pouvoir.

Certains imbéciles choisissent le pognon.

Certains imbéciles choisissent Dieu.

Certains imbéciles choisissent d’autres choses.

Moi je suis un imbécile qui a choisi la fiction et les mystères de la langue.

À mes yeux, puisqu’on parle de ça, la différence entre langue et style se joue entre ce qui se devine et ce qui se voit. Si dans un texte de littérature la langue est présente, qu’il y a eu un travail, une recherche, une volonté, disons une création de ce côté-là, alors on ressent une atmosphère, un rythme, une ambiance, une couleur, quelque chose de global qui se manifeste aussi dans les détails mais qu’on a du mal à nommer, dont on peine à expliciter les rouages et les mécanismes ; une impression plutôt qu’une série d’indices ou de symptômes.

Le style au contraire est la langue poussée au point où elle devient son propre spectacle, sa propre mise en scène narcissique. Le style est clairement identifiable, analysable, on peut désigner chaque effet, en décrire le fonctionnement et le résultat. Le style est facile à aimer car il repose sur deux qualités fascinantes : la virtuosité et une signature clairement identifiable. Ça fait cinquante ans qu’on voit Hendrix jouer la Paimpolaise à la guitare avec ses oreilles et on ne s’en lasse pas ; ça fait cinquante ans que n’importe quel lecteur est capable de reconnaître Céline au bout de trois lignes et on ne s’en lasse pas.

Je préfère l’énigme de la langue. Simenon, Manchette, je peux les lire et les relire (et je ne me prive pas), je ne comprendrai jamais. Céline, au bout de deux pages, j’ai l’impression d’avoir pigé. Comme la magie, au fond : une fois saisi le truc, aucune envie de revoir le tour. Les auteurs qui ont une langue sont des magiciens plus insaisissables que ceux qui ont un style.

Bon, je ne fais pas qu’écrire et réfléchir à l’écriture. Je mate aussi des séries. J’ai vu Culte, sur Amazon Prime, que j’ai trouvée intéressante, bien ficelée, agréable à regarder. Son aspect le plus étonnant reste qu’elle propose une morale qui m’a paru très juste et dont je suis convaincu qu’elle est involontaire et a échappé aussi bien aux créateurs de la série qu’aux personnes réelles ayant servi de modèle aux personnages. Cette morale simple et vraie est la suivante : des gens méchants, méprisables et incultes ne peuvent que proposer une forme de création avariée, dégueulasse et nihiliste. Je vous conseille de vous taper Culte en faisant comme si c’était ça, le message que la série veut délivrer. Vous allez voir, elle prendra une saveur nouvelle.

À part ça j’ai aussi lu, ce mois-ci, comme d’habitude. J’ai commencé beaucoup de bouquins qui à divers égards m’ont fortement pété les couilles au point que je ne les termine pas. Mais j’en ai quand même fini quelques-uns :

La Gana, de Fred Deux

Un roman-fleuve dingue, qui oscille en permanence entre la réalité la plus violente et sordide, un onirisme branque et délirant et des fantasmes craignos, sans qu’on fasse toujours la différence. Le narrateur est Fred Deux lui-même, âgé d’une dizaine d’années. Sa famille est pauvre, super-pauvre, logée dans une cave dont les murs suintent en permanence, avec sous la table une bouche d’égout qui en cas de crue dégueule l’eau de la Seine et laisse passer des rats qu’il faut dégommer le plus vite possible. Tout le monde s’engueule, rigole, chiale, baise, se fout sur la tronche, mange, boit, pète, rote, vit, meurt, revit, remeurt. C’est aussi outrancier et vrai que le cinéma italien des années cinquante et ça m’a rappelé deux ou trois trucs de ma propre enfance. On n’est pas loin du chef-d’œuvre, malgré quelques longueurs. On dit souvent d’un bouquin réussi qu’il s’avale d’une traite, là c’est le contraire : La Gana est un ogre qui bouffe tout cru le lecteur et n’en recrache même pas un orteil.

La Peau et les os, de Georges Hyvernaud

Encore un récit biographique, mais bien plus bref et sec que le précédent. Il est question cette fois des camps de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale et de l’existence qui ne ressemble plus à rien, n’a plus aucun goût, quand on en sort et qu’on revient à la vie civile comme un mort exhumé et ressuscité par erreur dans un monde où le grand massacre s’est achevé. La Peau et les os est un texte d’une grande froideur, d’une lucidité triste et violente. Sa lecture me restera longtemps en tête.

Back up, de Paul Colize

Un polar à moitié réussi (donc à moitié loupé) dans le milieu du rock. Une intrigue alambiquée de thriller comploto-parano qui part bien mais se perd dans des développements un peu longuets, une langue parfois foireuse, une atmosphère forte, dense, des personnages émouvants.

La Traversée de la nuit, de Geneviève de Gaulle-Anthonioz

La sœur de qui-vous-savez raconte son expérience de déportée à Ravensbrück. Encore un récit de camp. Encore un texte très bref, tout entier contenu dans la tension entre les ténèbres de ce qui est narré et la luminosité de la langue, à la fois simple et élégiaque, marquée par la foi chrétienne de son autrice.

L’Année du cochon, de Carmen Mola, traduit par Anne Proenza

Que dire, que dire ? Carmen Mola est le pseudonyme de Jorge Díaz Cortés, Antonio Mercero Santos et Agustín Martínez. Deux d’entre eux sont scénaristes pour la téloche et à eux trois ils répondent par l’exemple à cette question que personne ne se posait : l’écriture collective donne-t-elle de bons livres ? La réponse est non. Celui-là je l’ai terminé parce que la mécanique de l’intrigue est prenante et que je peux pas non plus jeter par la fenêtre tous les bouquins médiocres qui me passent entre les mains ; de plus, comme je le disais la fois précédente, la littérature hispanophone charrie une matière tellement vraie et vigoureuse dans les rapports humains que même un machin bancal comme celui-ci mérite le coup d’œil et parvient à vivre un peu, au détour d’une page, entre deux séquences anémiées.

Baby Leg, de Brian Evenson, traduit par Héloïse Esquié

Il existe un poncif. Dès qu’un écrivain ou un cinéaste pond un truc sombre et violent en surface, incompréhensible au fond et structuré comme un total bordel, les critiques trouvent ça « lynchien ». Alors oui, à cet égard, Baby Leg est lynchien. C’est un caca parfaitement lynchien. Lynchiant, si on veut.

Le Complot contre l’Amérique, de Philip Roth, traduit par Josée Kamoun

J’imagine qu’on a déjà tout dit sur ce bouquin remarquable et passionnant, je ne vais donc pas en rajouter une couche, juste citer cet extrait d’une conversation que j’ai eue avec mon camarade Clément Milian :

— Il a pas le syndrome du grand homme de lettres qui s'essaie à la SF ? m-a-t-il demandé.

— Non, non, ai-je répondu, son uchronie est vraiment un truc de pure littérature blanche, on pense pas un seul instant à de la SF. (Hélas, j'ai envie de dire – je pensais lire Le Maître du Haut-Château et je me retrouve avec un roman biographique sauf qu'un pro-Nazi est président au lieu de Roosevelt.)

Ce jugement légèrement négatif, proféré à mi-parcours, a été largement tempéré par le dernier quart du bouquin, superbe dans le genre thriller parano.

En somme, beaucoup de nazis ce mois-ci. Et c’est pas près de s’arranger vu je suis en plein dans Les Bienveillantes.

J’ai aussi relu les 34 textes finalistes du Prix Jacques Sadoul – d’ailleurs le jury, dont je fais partie (la liste complète est ici : https://prixjacquessadoul.wordpress.com/le-jury/), s’est réuni le 22 novembre pour élire son premier lauréat et Christophe Carpentier s’est imposé dès le début des discussions, ou presque. En attendant la parution du recueil, en mai, à l’occasion des Imaginales, vous pouvez lire son magnifique texte, drôle et percutant, malin, couillon et riche, brillamment écrit, sur notre site :

https://prixjacquessadoul.wordpress.com/actualites/

Par ailleurs, la deuxième édition du prix sera lancée le 8 décembre, j’enverrai une newsletter hors-série à cette occasion.

Puisqu’on en est à faire de la retape pour nos belles et bonnes productions, sachez que l’anthologie Les Nouveaux Déviants, dirigée par Morgane Caussarieu et moi-même, poursuit son petit bonhomme de chemin et que les louanges commencent à s’accumuler :

« De quoi stimuler nos propres esprits tordus », pour Marianne Peyronnet sur son blog Black Roses For Me :

« Tout est permis du moment que ça mouille. Que ça gicle, ça suinte et ça pullule », pour Cheyenne Quévy sur son blog Le Suricate :

https://www.lesuricate.org/les-nouveaux-deviants-eviscere-la-litterature-francaise/

« Une anthologie aussi alléchante qu’effrayante », pour Les Mille mondes :

https://lesmillemondes.com/2024/11/23/les-nouveaux-deviants-la-nouvelle-vague-de-lhorreur-est-la/

Et si vous voulez voir et entendre Morgane lire des petits bouts de l’antho, foncez sur son Instagram :

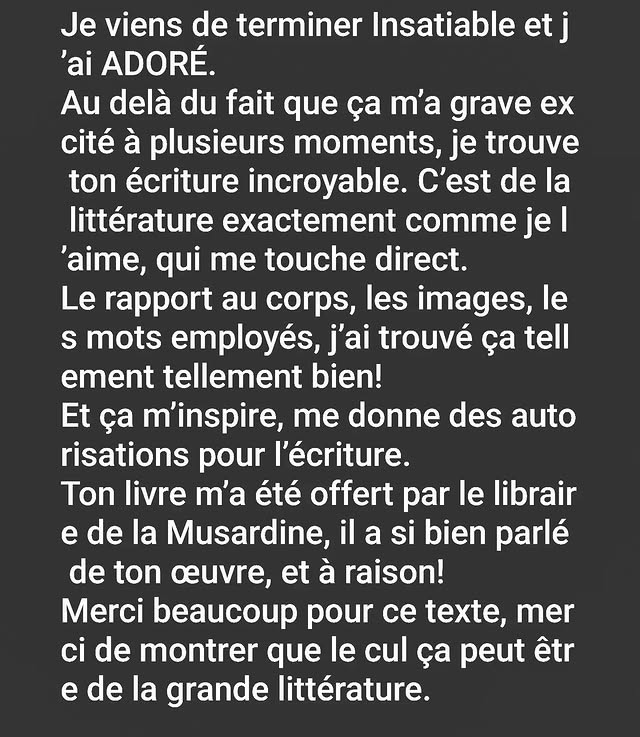

Un autre bouquin qui n’en finit plus de susciter des retours dithyrambiques, c’est Insatiable, de Claire Von Corda, que j’ai eu la joie d’éditer à La Musardine dans la collection Les Nouveaux Interdits. Cette fois-ci c’est l’autrice Déborah Costes, pas n’importe qui, donc, qui s’y colle :

La transition est parfaite pour vous parler des deux dernières parutions de l’année 2024 !

Mauvaise pente, de Joko, illustré par lui-même, publié dans la collection Les Aphrodisiaques, dont voici le résumé :

Lisa aime pratiquer avec son mec le « jeu de la prostituée ». Lisa aime les situations limites, Lisa aime aller trop loin. Quand elle rencontre Tony, qui cache une violence sourde derrière ses airs de voyou un peu ringard, sa vie bascule. Et quand Tony lui présente Muriel, une dresseuse de femme aussi cruelle que sensuelle, c’est son cœur qui tombe en charpie.

Le Feu au cul, premier roman de Joko, figure de l’underground graphique des années 90, fut un best-seller à sa parution. L’auteur revient plus en forme que jamais avec une nouvelle histoire de dépravation comme vous n’en lirez nulle part ailleurs. Mauvaise pente est un texte d’initiation BDSM lubrique et sulfureux, loin des clichés du genre, aux personnages inoubliables. C’est aussi un roman à la construction diabolique, impossible à lâcher avant sa dernière ligne, où chaque chapitre va plus loin que le précédent dans le vice et la folie.

Pour lire l’interview de Joko sur le blog de La Musardine, c’est par ici :

Et pour commander le bouquin, c’est par là :

Sœur interdite, d’Ernest Thomas, publié dans la collection Les Nouveaux Interdits, dont voici le résumé :

Le héros, un jeune homme de son temps, est amoureux de Clara, qui l’aime en retour. Mais ils ont un souci : il ne parvient pas à la faire jouir. Elle résout ce problème à sa manière, en allant voir ailleurs. Quand il le découvre, il ne sait pas comment réagir. Rompre ? Encaisser en silence ? Face à son inertie, la sœur de Clara, Cynthia, décide de prendre les choses en main. Puisque toutes deux ont les mêmes goûts en matière de sexe, pourquoi ne pas donner quelques conseils à ce nigaud ? Seulement voilà, des conseils aux travaux pratiques, il n’y a qu’un pas…

Ernest Thomas, toulousain de naissance et bruxellois d’adoption, a été modérateur pour des sites d’actualité et traducteur du russe (Feminicid, de Timur Domachev, paru au Diable vauvert). Il est aussi l’auteur de plusieurs nouvelles publiées en revues et en fanzines. Sœur interdite est son premier roman.

Pour lire l’interview d’Ernest Thomas sur le blog de La Musardine, c’est par ici :

Et pour commander le bouquin, c’est par là :

En parlant de promo, de pub et de toutes ces sortes de choses, voici une courte réflexion qui m’est venue à force de scroller sur Instagram en bavant comme un joyeux petit zombie au lieu de bosser :

Au fond, sur les réseaux sociaux, c’est un peu comme en librairie : d’un côté les écrivaines et les écrivains qui postent leur tronche à tout bout de champ, puis les autres, qui postent des couchers de soleils, des canettes de bière ou n’importe quoi d’autre. Je ne sais pas trop ce qu’il est possible de conclure à propos de ce narcissisme qui consiste à exhiber sa tête plutôt que ses phrases, ni à propos de cette réserve qui consiste à se montrer le moins possible, mais j’ai l’intuition qu’il s’agit là de deux catégories dont l’étude comparative pourrait s’avérer fertile.

Allez, tiens, et pour finir ce cinquième épisode de La Nouvelle Newsletter à Siébert, un petit texte. Il s’agit d’Amurskij kobcik, paru en octobre 2020 dans le magnifique fanzine Animalice numéro 2, dirigé par Stéphanie Ssoloeil :

Les derniers résidus des colonnes de fumées toxiques crachées cent kilomètres à l'ouest par les hauts-fourneaux des zavodi Djarzinski, Beria, Lyssenko, Kourtchakov, Stakhanov et Melnik se désagrègent dans le ciel couleur marécage. Six ventres voraces que nourrissent sans répit treize millions de tonnes d'ordures incinérées chaque année : dix millions de tonnes de papier, deux millions de tonnes de plastique, un million de tonnes de déchets industriels non dangereux et quelques centaines de tonnes de déchets industriels dangereux et de déchets médicaux et biologiques. Au total, un tiers des trente-neuf millions de tonnes d'ordures (dont quinze millions proviennent du trafic illégal) importées par la RIM à des fins de recyclage, destruction ou stockage.

Dans cette désolation grise et boueuse, creusée de fondrières et parsemée d'une végétation terne et malade, nulle trace de vie humaine à l'exception de la prison secrète pour femmes numéro 3, ni de vie animale à l'exception du cadavre de l'oiseau géant. Personne ne sait d'où il vient. Personne n'a jamais vu voler un machin de cette taille qui soit fabriqué d'autre chose que de plastique et d'acier. Ses proportions et son aspect évoquent le faucon de l'Amour – Amour comme le fleuve, pas comme le sentiment : plumage gris foncé à l'exception du ventre gris clair et du dessous des ailes, longues, étroites et pointues, qui est blanc, pattes rouge orangé terminées par de longues serres, bec crochu, rouge orangé à la pointe noire, yeux brun foncé cerclés de rouge orangé.

Alors que le faucon de l'Amour ordinaire possède une envergure, ailes déployées, d'environ soixante centimètres pour une taille moyenne de trente, ce spécimen mesure au moins quinze mètres. Bien que ses ailes soient pliées et cassées par la chute, il est aisé d'imaginer que déployées leur envergure dépasse les trente mètres – la longueur de trois ou quatre autobus. Des excroissances de chair pâle semblables à des tétines lui couvrent le dos, espacées chacune d'une dizaine de centimètres et s'étendant en deux lignes parallèles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Le bec, largement ouvert et fracturé, laisse voir une longue langue rose et bifide et quatre rangées de dents, deux en haut, deux en bas, effilées et jaune clair. Beaucoup sont cassées. Les nombreuses blessures qui lui meurtrissent le corps laissent voir une chair gris cendre et des os noirs. Le sang qui s'est écoulé des plaies est clair, presque transparent, collant, pareil à de la sève ou à de la lymphe.

La prison secrète pour femmes numéro 3, à trente kilomètres à l'ouest de l'endroit où est tombé l'oiseau géant, compte neuf cent prisonnières. Le personnel, mixte, se compose de cent cinquante gardiens et agents administratifs et techniques. L'émeute a commencé quarante-huit heures plus tôt et les détenues prennent le dessus. Elles réclament davantage de nourriture : leur ration quotidienne s'élève à mille calories alors que pour le travail qu'elles effectuent, elles assemblent des smartfoni à la chaîne quatorze heures par jour, il en faudrait le double. Elles réclament des soins efficaces : beaucoup souffrent de pathologies liées à la malnutrition, au froid, au manque de sommeil, au climat insalubre et les médicaments, originaires d'Europe ou des USA, inadaptés à la réalité sanitaire du camp, proviennent de stocks périmés revendus en sous-main par les zavodi de traitement des déchets chargées de les détruire. Elles réclament des vêtements chauds et neufs : les leurs tombent en lambeaux, à l'exception des combinaisons stériles blanches obligatoires sur les chaînes d'assemblage – les abîmer est passible de mort.

Une trentaine d'émeutières ont envahi l'armurerie. Une centaine occupent les ateliers. Une partie des machines et la plupart des stocks ont été détruits. Le directeur est mort ce matin, jeté par la fenêtre de son bureau. Quatre-vingts prisonnières et vingt-cinq gardiens sont morts. Le personnel survivant est retranché dans les bâtiments administratifs. Depuis le début de la révolte la prison est coupée du monde : plus de communication, plus de ravitaillement, plus rien. Dans vingt-quatre heures les réserves de nourriture seront épuisées. Les forces de police, les forces armées et les compagnies privées de sécurité basées à Mertvecgorod n'interviennent pas. Les drones surveillent sans agir. Ceux qui possèdent la capacité et le droit de rétablir l'ordre restent passif car l'échec incombera à ceux qui sont politiquement et administrativement responsables de la sécurité de la prison.

Peut-être que l'émeute a été déclenchée par des éléments extérieurs au camp. Le fameux « buro C » est le principal suspect. Il agirait pour le compte du Groupe des Quatre, en conflit avec l'amiral Doubinski. Ce différent trouverait sa source dans une enquête menée par l'ONU à propos du trafic d'organes, endémique dans le pays, enquête téléguidée par la Chine qui souhaite récupérer certaines subventions versées à la RIM dans le cadre du PNUE. Privés d'eau potable, de nourriture et d'électricité, prisonnières, gardiens et employés encore en vie, moins de deux cents personnes en tout, concluent une trêve et fuient le camp. Tandis que quelque chose se débloque dans les coulisses du pouvoir, la horde découvre la carcasse de l'oiseau géant. Lorsque les drones massacrent tout le monde, le feu tombé du ciel hachant les deux cents corps en moins d'une minute, les fuyards et les fuyardes ont bouffé la moitié de l'oiseau et dorment, repus, protégés du froid par des feux de camp, emmitouflés dans les plumes blanches, chacune assez grande pour servir de couverture.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, rendez-vous début janvier pour la sixième livraison, qui contiendra quelques infos à propos de mon nouveau webzine, Non Conforme !

Bonne fin d’année,

Siébert